Präsenzvorlesung; wir empfehlen die aktive Teilnahme im Hörsaal. Tipp: Verstecken Sie sich nicht zu Hause, im Wohnheim oder in der Cafeteria, sondern geben Sie Ihrem selbstgewählten Studienfach die Aufmerksamkeit, die es nun mal braucht. Tauschen Sie sich mit ihren Kommilitonen/-innen, Dozenten und Tutoren direkt im Hörsaal "in echt" aus. Warum eigentlich nicht...? Und klar, darüber hinaus stehen sowohl Video-Aufnahmen (nicht bei allen Vorlesungen) als auch kommentierte Versionen des Skriptes zur Vorlesung bzw. Übung für Sie auf ILIAS bereit.

Synopsis

Die digitale Übertragung von Information ist essenzieller Bestandteil aller heutigen Kommunikationssysteme, sei es Radio/TV-"Rundfunk", die Kabel-Breitbandkommunikation (Kabel-Fernsehen, DSL etc.), der Mobilfunk oder die optische Nachrichtentechnik. Diese Vorlesung behandelt ausführlich die Grundlagen der Zeit-/Frequenzbereichs-Impulsformung, der Modulation beim Sender und Detektion beim Empfänger, angepasst auf das jeweilige physikalische Übertragungsmedium (Kupferkabel, Glasfaser, Funkkanal).

Inhalt und Lernziele

Vorlesung 1: Abtasttheorem

1.1. Übersicht, Abtastung und Rekonstruktion

1.2. Zeitdiskretisierung durch Abtastung

1.3. Zurück zu Zeitkontinuität durch Rekonstruktionstiefpass

1.4. Effekte von Unter- und Überabtastung

1.5. Von reellen zu komplexen Zeitsignalen

Vorlesung 2: Quantisierung

2.1. Übersicht

2.2. Quantisierungskennlinien

2.3. Quantisierungsrauschen

2.4. Quantisierung normalverteilter Abtastwerte

2.5. Quantisierungsrauschen im Frequenzbereich

2.A. Appendix

Vorlesung 3: Impulsformung und Nyquist-Kriterium

3.1. Eine erste (PCM) Übertragungsstrecke

3.2. Übertragung von Impulsen über Tiefpasskanäle

3.3. Nachbarimpulsbeeinflussung

Betrachtung im Zeitbereich, Darstellung im Augendiagramm

3.4. Erstes Nyquist-Kriterium im Zeitbereich

Beispiel eines Nyquist-Impulses: Raised Cosine, Augendiagramme

3.5. Erstes Nyquist-Kriterium im Frequenzbereich

3.A. Appendix

Vorlesung 4: Puls-Amplituden Modulation (PAM)

4.1. PAM-Konstellationen und Impulsformung

Amplitudenstufen und Normierung, Zeitimpulse und Augendiagramm

Konstellationsformung („Constellation Shaping“), PAM-Signale im Frequenzbereich

4.2.Modellierung von Rauscheffekten

AWGN-Kanal, Signal-Rausch-Abstand, Wahrscheinlichkeitsdichten am Kanalausgang

Signal und Rauschen im Frequenzbereich

4.3. Beispiele aus der Praxis

1000BASE-T (Gigabit Ethernet), PCI Express 6.0

4.A. Appendix

Partial Response Impulsformung

Vorlesung 5: Symbol-Fehlerwahrscheinlichkeit der PAM

5.1. Zusammenhänge aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung

5.2. Allgemeiner Ansatz für zweistufigeModulation

Unipolare Symbole, Bipolare Symbole

5.3. Ansatz für M-PAM

Vorlesung 6: Amplitudenmodulation

6.1. Analoge Zweiseitenband(ZSB)-AM

Betrachtung des Zeitsignals beim Sender, Betrachtung im Frequenzbereich (Spektrum)

Demodulation beim Empfänger

6.2. Frequenzmultiplex

6.3. Digitale Übertragung mit PAM im Bandpass

6.4. Beispiele aus der Praxis

Mittelwellenrundfunk, Frequenzmultiplex bei Hausinstallation

Vorlesung 7: Einseitenband-AM und Frequenzmodulation

7.1. Einseitenband-AM

Frequenzbereichsbetrachtung, Rücktransformation in den Zeitbereich

Hilbert-Filter, Anwendung der ESB-AM in der Praxis

7.2. Frequenzmodulation, Frequenzumtastung, M-FSK

Zeitsignal der analogen Frequenzmodulation, Spektrum der analogen Frequenzmodulation

Digitale FM: M-FSK, M-FSK mit orthogonalen Impulsen, Anwendungen der M-FSK in der Praxis

7.A. Appendix

Übersicht, Besselfunktion, Spektrum der unipolaren PAM

Vorlesung 8: Quadratur-Amplitudenmodulation (QAM)

8.1. Bandpass-Signale in reeller und komplexer Darstellung

8.2. Demodulation von QAM-Signalen

8.3. QAM im reellen Basisband

8.4. Digitale QAM im komplexen Basisband

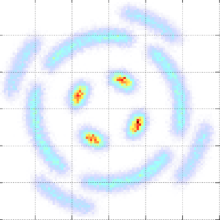

Zeitsignal der Impulsfolge, Konstellationsdiagramme, Ortskurven

Empfänger für digitale QAM

Vorlesung 9: Symbol-Fehlerwahrscheinlichkeit der digitalen QAM

9.1. Bandpassrauschen

9.2. Berechnung der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit

9.3. Betrachtung der QPSK

9.4. Übersicht der Symbolfehlerwahrscheinlichkeiten

9.5. Weitere Qualitätsmaße der digitalen Übertragung

Mittleres Fehlerquadrat, EVM, Transinformation

Vorlesung 10: Sender-/Empfänger-Unzulänglichkeiten

10.1. Rauschen

10.2. Phasenoffset

10.3. Frequenzoffset

10.4. Abtastzeitpunkte

10.5. IQ-Imbalance

10.6. Weitere Effekte

Vorlesung 11: Taktrückgewinnung (Timing Recovery)

11.1. Ursachen und Auswirkungen eines Abtastzeit-Offsets

11.2. Zeitsignal, Überabtastung und Interpolation

11.3. Autokorrelation des Empfangssignals

11.4. Optimale Abtastzeitpunkteinstellung

Vorbetrachtungen, Gardner-Tracking, Diskussion im S-Diagramm

Squared Gardner-Tracking, Zero Crossing-Tracking

Mueller Müller-Tracking

11.5. Schlussbemerkungen

11.A. Appendix

Autokorrelation von verrauschten Signalen

Vorlesung 12: Bandspreizung (Spread Spectrum) und Code-Multiplex (CDMA)

12.1. Prinzip der Bandspreizung

Sender, Kanal, Empfänger

12.2. Anforderungen an die Spreizsequenzen

Autokorrelation, Kreuzkorrelation, Spezielle Sequenzen

12.3. Mehrbenutzer-Betrieb mit Code-Multiplex (CDMA)

Vorlesung 13: Mehrträgermodulation, Orthogonaler Frequenzmultiplex (OFDM)

13.1. Grundprinzip

13.2. Von Einträger- zu Mehrträgermodulation

Ein Träger, Zwei Träger

13.3. Sender für Mehrträgermodulation

Vorlesung 14: Sender und Empfänger für OFDM

14.1. Empfänger für OFDM

14.2. Übergang zu zeitdiskreter Signalverarbeitung

Betrachtung eines einzelnen OFDM-Symbols, Inverse diskrete Fourier-Transformation (iDFT)

Modulation, Demodulation in Vektorschreibweise

Zeitdiskrete Implementierung

14.3. Weitere Anmerkungen

Visualisierung der Fourier-Matrix, Schutzintervall (Cyclic Prefix)

14.4. Beispiele aus der Anwendung

Hinweis: Die Kursinhalte werden ständig aktualisiert, um der technisch-wissenschaftlichen Weiterentwicklung gerecht zu werden.

Information

6 ECTS Credits (Lehrsprache ist Deutsch)

Vorlesung

| Lehrer | Prof. Dr.-Ing. Stephan ten Brink |

| Uhrzeit | Dienstag, 9:45-11:15 |

| Raum | V47/02/2.314 |

| SSW | 2 |

Übungen

| Lehrer | Marvin Rübenacke, Moritz Fischer und Paul Bezner |

| Uhrzeit | Mittwoch, 8:00-9:30 |

| Raum | V47/02/2.314 |

| SSW | 2 |